鍼には、ハリ麻酔のような鎮痛作用、自律神経の調整による内臓の活性化、免疫作用を高めるなど、病気から身体を守る数々の効果があります。

これらの効果の解明はまだ十分ではありませんが、多くの医学者や医療機関で科学的に研究されております。

あるツボに鍼をすると、その刺激は脊髄から大脳皮質に伝わり、神経・血管・リンパ系を介して痛みなどを調節し、身体を安定した状態に改善していきます(エンドルフィン効果・抗ヒスタミン効果など)。

また、鍼刺激を与えることにより、局所又は全身の血液循環を良くし、痛みを起こさせる物質(ヒスタミン、ブラディキニン類等)の局所濃度を低下させ、栄養分に営む新鮮な血液を供給することにより、痛みを和らげる作用もあります。

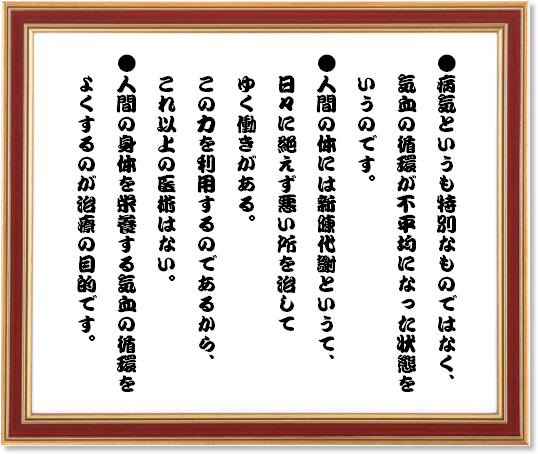

鍼灸(太極療法)の治療は、五臓六腑の中枢を整えることにより末梢の病気をも治すもので、対局所的の治療ではなく、根本治療である。中枢を治せば末梢も自然に治るものである。

如何なる個体も全体と切り離しては存在することが出来ず、存在する以上必ず全体と関係を持っているものである。

故に、一局所の病は単に一局所の病ではなくて全体の病である。

全体の病の一局所に発現するものなる以上、病の発現せる一局所を治療したばかりでは其の病が根治する筈がない。

病を根治せんとせば其の一局所の病の因で来る処の全体を治してかからねばならぬのである。

鍼灸(太極療法)の治療は、治病力を活用して病を治す処の第一義的な療法である。

“お灸をすえる”とは「お仕置き」の意味でよく使われている言葉になっていますが、現在はお灸のあとが残らず心地良い灸治療が主流になっています。

江戸時代の俳人松尾芭蕉の「奥の細道」の中に出てくる「三里の灸」はあまりにも有名です。このように三里の灸は昔から万病、特に胃腸病に効くツボとして慣れ親しまれております。また、小児疳虫の「チリゲの灸」や面疔のときの「合谷の灸」も有名です。

お灸のあとが残らず心地良い間接灸。

当院では温灸又は灸頭鍼として使用

①電子温灸器

遠赤外線発生のセラミック端子により、

体の深部まで熱が浸透しやすい。

兪穴、募穴に使用

②紙灸

湿らした紙の上に上質モグサによるお灸。

ピンポイントに反応穴に

③有田焼製温灸

遠赤外線発生。背中、腰、腹の要穴に

④その他

おわん灸、実相灸など百会穴や臍に

皮膚及び末端部位で気の運行を阻害している血を「血絡」あるいは「孫絡」を刺して、 血を採る事によって流行させ、全身の気血の運行を改善し、陰陽気のアンバランスを調節し、疾病治癒させる。